(もっと言えば井伏鱒二のもと一番落ち着いていたであろう中期の太宰治がちょっと酔って私たちに話をしたら、的に書いてみた無謀な試み!)

新潟県退職者連合 幹事

(連合新潟役職員OBの会 会長)

林 光弘

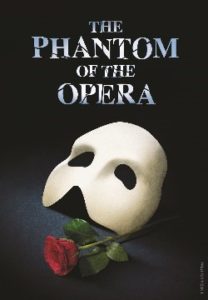

19世紀末パリ、オリエントの方からやってきたという興行団に、顔は醜く見世物にさせられていた『少年』がいたんです。少年は、興行団から脱走し、オペラ座のバレー養成所の少女に助けられオペラ座の地下にかくまわれたというんです。以来少年はオペラ座の天井から舞台裏、地下まですべてが遊び場となりましてね、公演されるバレー、オペラのすべてを学習の糧としてきたらしいんです。

でもね彼の家はあくまで暗闇の地下でしてね、決して人前に出ることはなかったんです。やがて成長した彼は作曲・作詞家にしてオルガン奏者、建築家として、しまいには魔術をも駆使するようになったんです。歴代のオペラ座のパトロンは彼に給与を払い、バルコニー席の特別室をも彼のために常に開けておかなければならなかったんです。

ある日、オペラ座のバレーダンサーとなった若い女性の才能を見出し、秘密裏に連日歌のレッスンを施すようにしたんです。やがて彼女は看板女優となったんですがね、オペラ座の新しいパトロンがやってきたんです、これが彼女の幼馴染だったんで急速に距離が縮み恋仲となるんですよ、彼女に女優として更なる飛躍を求めながらも彼女の「心」を含めすべてを支配したい『怪人』は嫉妬や憎悪をパトロンに向けたんです。怪人はパトロンや警察との激しい攻防をオペラ座で繰り広げ、『怪人』はパトロンの首に縄をかけ彼女に問いかけるんです。

「ポイント・オブ・ノーリターン」「どちらを選ぶのか」ってね。やむなく彼女は『怪人』を「選択」したんですが、暗闇の地下で『怪人』は彼女を解放し地下から消えていくっていう話なんですよ。(序曲、アリア、バレー、合唱、オペラのすべの要素を含んだ完璧なミュージカルとなっているんですけどね、注意が必要なんですよ。小説「オペラ座の怪人」は言わばホラー、怪奇系ですけどね、ミュージカルは『怪人』の哀しくも切なく、くるおしい物語として脚本化されてるんですよ。35年前の初演ではロンドンっ子たちを熱狂させたんですよ)

ついでと言っちゃなんですが、没後90年なのかもしれないけれど、最近、田山花袋が語られているんです。同じ自然主義派といわれる「蒲団」と「破壊」の両極が比較論的に論じられているんです。結構なことじゃないですか、私はね、特に「蒲団」にはこれまた哀しくも切なく、くるおしい物語結末が好きなんですよ。妻子ある作家が若い女性の内弟子に思いを寄せるんですけどね、弟子には恋人がいたんですよ。関係がどんどん進んでいることに気づき弟子を破門し実家に帰らせちゃいましてね、彼女のいなくなった部屋の押し入れから彼女の蒲団と夜着を引き出し、「こころゆくばかりに女の油の匂いと汗のにおいを嗅ぐ」(ママ)、というものなんです。

当時はね、性を露骨に表現したとか、まあ非常識とか言われたもんです。可笑しいじゃありませんか、人間だれしも夢中になると、自分自身のことも周囲のこともわからなくなることがありますよ。抑えられないかもしれない欲求を持つことまで否定しちゃってるんですよ。思いを寄せる人の残り香を嗅ぐほどの思いってよくあることじゃないですか。少なくとも私にはね。もっとも『怪人』の50年以上も前の話ですがね。コロナ禍で混乱する社会、もう訳がわからないカオスな流れの中で・・・・愚おもへらくデス